Грязный потолок, усталая лампа всё там же раздражительно шипит мерцая, то включится, то выключится, как будто бы играя в прятки. Злой, продувающий и заставляющий дрожать, если бы Грин мог сквозняк откуда-то. Какие-то образы, видения, полоса радуги как в самом ярком и прекрасном наркотическом трипе, усталый голос анестезиолога, ритмичный писк каких-то аппаратов названия которых Ос проходил когда-то, но успешно забыл. Главный хирург что-то там бормочет и просит подать нити, продольные линии выстроенные в незамысловатые узоры на всё том же потолке как будто спрятались за дымовой завесой. Всё так же холодно. Как будто умираешь… Умирать – страшно. Когда умираешь – ты больше не можешь кушать что хочешь, не можешь смотреть что хочешь и не можешь существовать. Освальд всегда просто существовал – много говорил, много слушал, но никогда не был частью той жизни в которой находился. Всегда отстраненный, с самого детства привыкший жить как пойдёт, смешить других прикрываясь за маской шутовства, пока внутри тебя бойня без конца. В конечном итоге, символично, что не принадлежащее ему самому – было отобрано. Прошлое. Да и он сам, теперь иронично лежавший на койке около доброжелательного доктора менявшего естество. «Освальд Грин» — его по итогу больше нет. Каждый раз думая что можно просто неловко улыбнуться, отшутиться, показаться идиотом и не позволив другим поломать твои песочные замки пройтись по краю, глупыш рисковал всем. Кажется, что всё бралось именно из детства. Из прошлого, которое брюнет так отчаянно умолял остаться.

Детские фотографии: Мужчина, женщина и два маленьких ребенка 6 и 10 лет по внешнему виду соответственно, стоящих на фоне гигантского космического крейсера, спроектированным и построенным жильцами населенного пункта Спутника. Старший ребенок, наклонивший голову куда-то влево, в сторону велосипеда на магнитной подушке «противно» улыбается. Почему? Освальд не мог ответить на это. Те, кто не замечают внутреннюю убранку за внешним видом сказали бы, что все нормально. Но сам Грин видел в отражении только уродливую насмешку. Лыбу, которую он давил, потому что надо было сфоткаться с семьей. Сейчас, смотря на свою «прошлую» жизнь отчетливо становилось понятно, что Ос не понимал обычных вещей и сентиментальностей. Он кушал, когда ему говорили кушать, он делал уроки когда ему говорили делать уроки, он чувствовал вину за то, что нужно было чувствовать вину. Отец часто ездил в командировки и на отдых с друзьями. Перед каждым отлетом спрашивал что принести. И пока младший в семье всегда знал, что ему нужно на этот раз, Грин впадал в немой ступор. Всегда бормотал что-то невнятное. Когда задавали вопрос чего он хочет, то герой сразу переставал чего-либо хотеть. В голове пробегала мысль, что все равно ничего не приносит никакого значительно удовольствия. Как минимум ему самому. В конечном итоге Освальд не называл ничего, а отец который терял интерес к происходящему шумно вздыхал, отворачивался и шел собирать вещи. Каждую ночь после этого, дрожа от страха лежа на кровати, думая как в очередной раз оплошал перед папой, рассердил его маленький Грин раздумывал как ему исправить всю эту ситуацию. Вплоть до зрелого возраста, скорее даже до совершеннолетия парень испытывал вину за многое, пока не заглушил все это в себе различными способами. Витамины, веселые напитки, бодрящая музыка. Грин в принципе не понимал перед кем он виновен: перед теми кто умер от рук Коррадо во время спасения? Перед Августом за то, что оплошался? Перед Уинстоном за то, что просто молчал и даже ничего не говорил? Перед Джессикой за то, что не послушал ее? Виноват перед всеми?

Пара щелчков перед лицом. Тяжесть. Неприятные электрические мурашки шквалом волн пробегающие по всему лицу и убегая куда-то за ухо. Как хорошо что не больно. В палате одна медсестра. Поправляет что-то на тумбочке рядом. То ли для создания вида, что работает, то ли просто такой приказ сверху. Но зачем вообще поправлять что-то не занятое никем? Бытовой вопрос – «как себя чувствуете?» И машинальная неловкая улыбка… Что-то от Освальда Грина. Было сложно в принципе управлять своим лицом. Мышцы с нежеланием напрягались и поднимались. Да и за слоями бинтов эту улыбку не увидеть, только чутка закрывшиеся веки и интонация. Говорить тоже было сложно, что естественно. Холодный пол. Влажная плитка. Дрожь в ногах. Прошло не так много времени, но по ощущениям – Натаниэль пережил все свои 22 года вновь. Отвратное чувство, если честно. Тяжело отпускать самого себя, чтобы стать другим. Да, для молодого парня «он» сам умер в той же тюрьме. Умерло существо, что-то неполноценного и непонятное, то, что не стремилось ни к чему кроме подобия жизни. То, что имитировало жизнь, сосуществование с другими. Хотелось увидеть себя. Но увы – взгляд в зеркало заканчивался только рассмотрением кучи бинтов, осознанием того, что сейчас он и вовсе был опухший подобно красному шарику и неприятием. Пара походов к окну в пустой палате, в тишине без лишних звуков и шумов. Всякие странные вопросы по типу действительно ли виноват он перед небесами? Что делать? Куда идти? Натаниэля Рэйзела не существует. Это просто призрак. Ты не устроишься на работу, не вернешь свою прежнюю жизнь которой был доволен. Остается только вернуть то, что отобрано. Встретиться с Растином. Не ради выполнения великой цели. Просто иного выхода нет. Ну, само собой не сейчас. В данный момент Нат выглядел как кусок мяса, просто что-то странное и невнятное. По крайней мере – именно так себя он и ощущал. Быть в чужом обличии и быть другим человеком. Это слишком непривычно.

Дальнейшие часы прошли в тишине, спокойствии и рефлексии. Вялые, кукольные движения самого Рэйзела который не перестал ощупывать себя в районе того, что называется лицом. Такая же унылая реакция, к которой вероятно уже привык Вульф, который зачем-то продолжал помогать Натану. Зачем? Для чего вообще помогать такому как он? Неполноценному человеку без собственного «Я». Просто оболочка. Для самого Рэйзела это было чем-то из ряда вон выходящим. Люди друг другу просто так не помогают, а тут просто подобие homo sapiens.

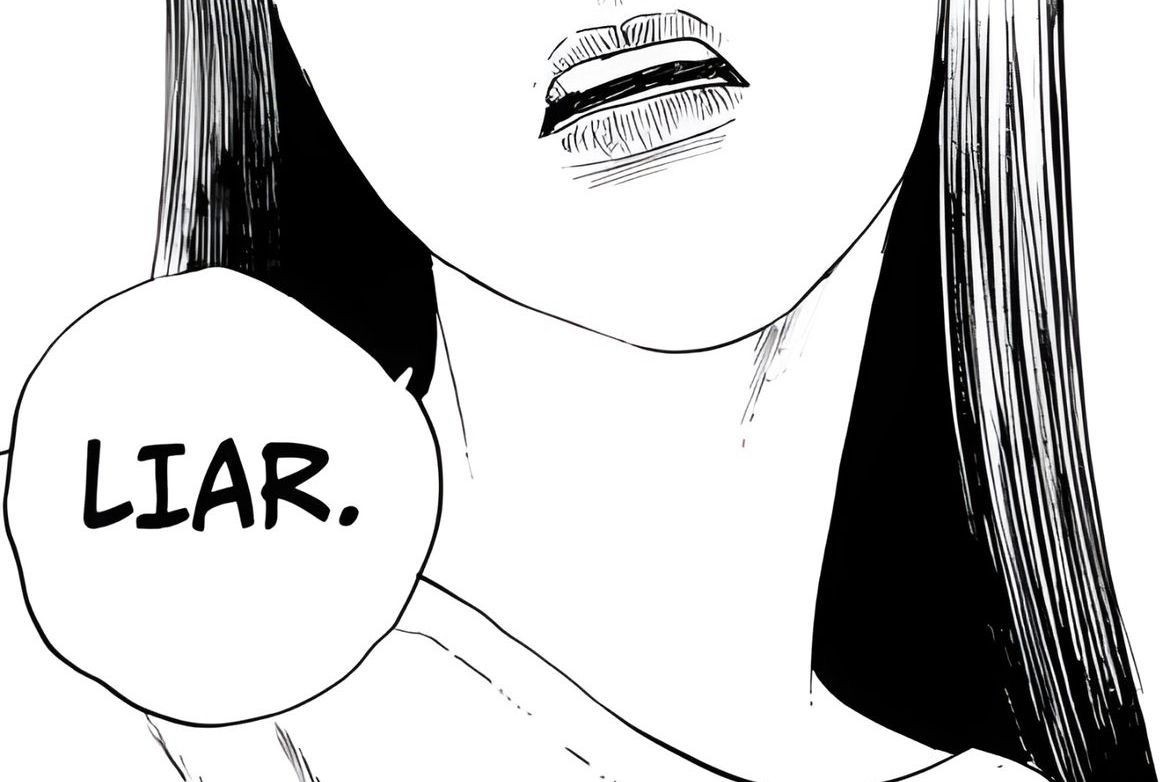

Благодаря развитию современной медицины брюнет мог спокойно ходить с видоизмененным лицом уже через некоторое время проведенное в больнице. И в принципе, так как оставаться ему тут уже было не надобно, с разрешения врачей теперь уже новый, но всё такой же неполноценный человек покинул учреждение сев в свой космолет. В жилом отсеке парень стоял раздетый до нижнего белья. Худой, но не жилистый, с белой кожей, в некоторых местах – более пунцовой. Лицо которое было непривычно видеть по ту сторону отражения. Тяжело. Около получаса Рэйзел рассматривал себя. Строил гримасы, то приподнимал одну бровь, то опускал их насупившись, скорчит что-то наподобие искренней радости, а после проверит как будет выглядеть отражение безмятежности. Всё так же странно и неестественно. Думаешь ты, но говорит и делает за тебя кто-то другой. И пусть остальные, те кто знаком с ним продолжат видеть в нем Освальда Грина, сам Грин не видел себя в Натаниэле Рэйзеле. Ещё какой-то время молодой парень просто пролежал. Потом наконец оделся в спортивную одежду. Поправил лицо как мог, попытался улыбнуться –

не вышло. Заледеневшая, застывшая безразличность осталась при нем. Как бы она не была противна. Неспешными, осторожными, как будто управляя не своим телом Натан передвинулся к креслу пилота. Пальцы неловко прошлись по панели управления. Указательный нажал на кнопку отключения интерфона. Всё так же странными движениями, несвойственными и незнакомыми, будто обращаясь со всем этим впервые проплыл по переключателям и стартеру. Короткая пауза и легкая тряска – двигатели готовы. Низкая скорость. Осторожные повороты, прямо как на экзамене по вождению. В голове – какая-то незнакомая песня, строчки и мотив которой Натаниэль знал наизусть. А еще надоедливая мысль, что все таки умирать – страшно. Когда ты умираешь – то тебя никто больше не вспомнит и не позовет. Впрочем, когда Освальд Грин умер – о нем никто и не вспоминал.